| 徐州府城,晨雾还没散尽,城根下的集市就飘起了烟火气。张铁牛迈着方步踩着青石板缓缓走来,粗布围裙上暗红的血渍层层叠叠,在熹微晨光里泛着油亮,那是经年累月杀猪留下的印记。他生得虎背熊腰,腰间别着的杀猪刀虽然裹着牛皮套子,可刀锋透出的寒意,总是让身边路过的人不知觉的感到一阵寒意 每逢宰猪的时候,张铁牛只要往案板前一站,整个人就像换了副模样。前日有猎户送来头三百多斤的野彘,獠牙足有一尺多长,七八个人都按不住。只见张铁牛解开衣襟露出黑黢黢的胸膛,单手揪住猪耳往地上一掼,另一只手抽出寒光乍现的杀猪刀,寒光闪处,猪嚎声戛然而止。待血放尽,围观人群才惊觉,不过眨眼功夫,那野彘已经气绝。从此,“张一刀” 的名号在十里八乡越传越响。 这日清晨,张铁牛蹲在院子里磨刀时,无意间瞥见刀刃映出自己眼角新添的细纹,脑海中突然想起舅舅佝偻的背影。洪武年间那场大迁民,把舅舅一家卷到百里外的骆马湖畔,这几年来往的书信里总说 “老骨头要散架”。他摩挲着案板上刚宰好的猪肉,就想着好几年没有见过他老人家了,不如就带着新鲜猪肉去瞧瞧他老人家。

天光微亮,张铁牛将猪肉用油布仔细包裹,放进了担子里面。他踩着湿漉漉的青石板出了城,身后肉铺伙计的招呼声渐渐淡去,唯有腰间杀猪刀随着步伐轻晃,在晨雾里划出细碎的光。 张铁牛肩头的扁担被各种礼物和满满一筐的猪肉压得吱呀作响,硌得肩膀生疼。毒辣的日头直晒得他后背蒸腾起白雾,豆大的汗珠顺着脖颈滑下,但眨眼间就被晒干。他抬手抹了把脸,掌心黏糊糊的满是油腻的汗水。 申时刚过,天边忽然涌起墨色云团,闷雷像生锈的齿轮在云层里碾动。张铁牛望着远处若隐若现的村落,咬咬牙拐进山间小道。路边的野草长得比人还高,带刺的藤蔓勾住裤脚,撕开道道血痕。他索性抡起杀猪刀劈砍荆棘,刀锋所至枝叶纷飞。 等他翻过山梁,最后一缕天光已被乌云吞尽。北斗星在云层里忽明忽暗,脚下的碎石路黑黢黢地延伸向未知。张铁牛握紧刀柄,粗重的喘息声在寂静山林里格外清晰,唯有肩头那沉甸甸的扁担时刻提醒他这一路的奔波并非徒劳。 赶了一天的路,此时的他的肩头被扁担硌得生疼,双腿像灌了铅,他踉跄着靠在古槐树上准备休息片刻。 忽有一缕若断若续的唢呐声像游丝般传入他的耳中。那声音透着一股凉意,颤巍巍地刺破夜空,竟带着股说不出的凄婉。他眯起眼睛顺着唢呐声的方向望去,只见前方雾霭中缓缓浮现出一顶花轿,大红色的轿帘在夜风里轻轻摇晃。十六人抬的队伍悄无声息地移动,喜服上的金线在月光下泛着冷光。 队伍最前方的灯笼猩红如血,灯笼上大大的 “樊” 字在烛火中忽明忽暗,灯笼穗子像浸透血水的长发。新郎官骑在枣红马上宛如从纸扎铺走出来的人偶 —— 乌纱帽下的面孔白得瘆人,他握着缰绳的手指青白僵硬,明明在前行,眼神却直直盯着虚空。 八抬大轿吱呀作响,暗红轿帷随着队伍摇晃,两侧的喜娘更教人头皮发麻:褪色襦裙沾满草屑,发间的银钗更是布满了绿锈。她们机械地迈着碎步,木屐敲击石板的声音格外刺耳,仿佛有人在黄泉路上钉棺材板。

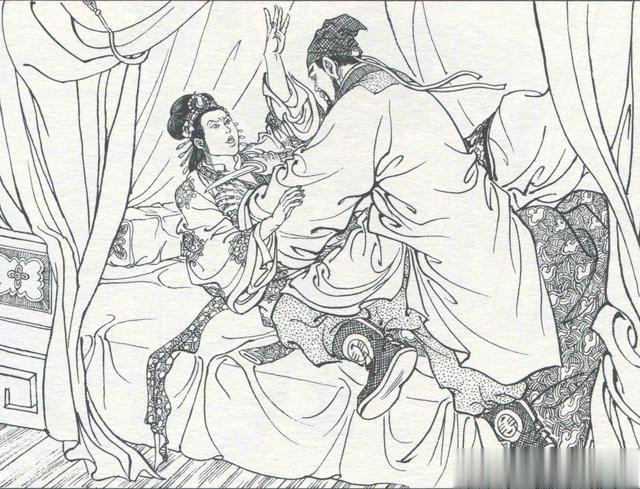

见此一幕,张铁牛的心中不禁犯起了嘀咕:“这大晚上的,荒山野岭怎么还有迎亲队伍?” 尽管觉得诡异,但此时的他又累又渴,想着上前讨口水喝,于是向前追了几步,粗声问道:“小哥,哪家娘子出阁?” 走在最末的轿夫骤然停步,竹制轿杠发出令人牙酸的吱呀声。那张缓缓转过来的脸白得近乎透明,灰败的面皮上爬满蛛网状的青筋,浑浊的眼球上蒙着层阴翳,干裂的嘴唇蠕动许久,才闷声回答道:“是樊家小娘子 ——” 话音未落,整个队伍突然加快脚步,张铁牛在想询问什么,那名轿夫却不再回答,只是闷头赶路。 张铁牛见队伍前行的方向与自己一样,想着也能当个伴儿便跟着迎亲队伍一起前行,一行人转过山坳,一座三进宅院赫然立在眼前。朱漆大门上贴着的喜字在夜里格外显眼,可不知为何门环上却缠着素白麻布,在夜风中簌簌作响。张铁牛望着门楣下的 “囍” 字,后颈突然泛起一阵寒意 —— 这宅子透着股说不出的古怪。 雕花轿帘被掀起的刹那,新娘在喜娘搀扶下迈出花轿。张铁牛喉结滚动,干裂的嘴唇几乎要渗出血来,正犹豫着要不要开口讨口水喝,轿中突然传来一声轻笑。 那声音像浸透了寒霜的丝线,顺着耳朵直钻心底:“表哥既来了,为何不进来喝杯喜酒?再说了,往后爹娘还要劳烦表哥照应了……” 一阵阴风卷起满地枯叶,盖头下露出半截青白的下巴。 话音未落,一道刺骨寒意如毒蛇般顺着张铁牛的手腕攀爬,瞬间浸透脊背。他下意识低头,瞳孔猛地收缩 —— 一只青灰色的手正死死攥住自己的手腕,对方的手好像浸泡过寒潭一般,冷得如同刚从冰窟里捞出来的铁块。 他本能地想要挣脱,却发现那只看似柔弱的手竟然力道大得惊人,他的手腕像是被铁钳锁住一般。还没等他反应过来,整个人便被一股无形的力量拽进宅院。跨过门槛的刹那,一阵阴风呼啸而过,将院中的纸灯笼尽数吹灭。

厅堂内,幽幽烛火在风中摇曳不定,映得四壁鬼影幢幢。新郎新娘僵立在 “囍” 字之下,面色惨白如纸,空洞的眼神直勾勾地盯着前方,机械地行着拜堂之礼。周围宾客们举着酒杯纷纷举杯,可仔细一看,那些酒杯中居然空无一物。 院中的酒席上上摆满了各种菜肴,但那些菜肴看上去却提不起任何食欲,烧鹅的表皮泛着诡异的灰黑色,鲤鱼的眼睛浑浊发白,而且所有菜肴都是凉的,没有一丝温度。张铁牛饿的厉害,无奈之下只能强忍着胃里的翻涌,咬下一口烧鹅肉,只觉肉质僵硬,嚼在口中如同嚼蜡,腥涩的味道直冲鼻腔,仿佛咽下的不是食物,而是坟头的腐土。 酒过三巡,张铁牛总觉得这场婚宴透着诡异,他强压着胃里的不适,借着添酒的由头起身。掌心贴着腰间的杀猪刀—— 这把刀已经跟随了他多年,杀过的牲畜没有一千也有八百,上面沾染的血腥气连狼见了都要退避三舍。此刻刀柄传来的寒意与掌心的汗意交织,“哐啷!” 一声,刀身出鞘,铁锈混着血腥味扑面而来。张铁牛暴喝一声,声如惊雷般怒喝道:“妖邪现形!” 刀刃划过虚空,破空的锐响惊醒了死寂的厅堂,原本僵硬的宾客们突然扭曲变形,青白的面皮像融化的蜡油般剥落,露出底下森森白骨。 整座宅院也开始剧烈震颤,张铁牛脚下不稳,却死死握紧杀猪刀。只见那些宾客发出婴儿啼哭般的尖啸,化作滚滚黑烟直冲房梁,所过之处,桌椅碗筷瞬间腐朽成灰。待烟尘散尽,刺骨的月光倾泻而下,眼前哪有什么朱门宅院,四周皆是东倒西歪的墓碑,新坟前的招魂幡被风吹得猎猎作响,幡面上赫然写着一个 “樊” 字。 张铁牛跌跌撞撞地在山路上狂奔,粗布衣衫被荆棘撕成碎片,脚底磨出血泡也浑然不觉,只觉得有一双阴鸷的眼睛正死死盯着自己。直到东方泛起鱼肚白,晨雾中终于浮现出熟悉的村落轮廓。 远远望去,舅舅家的门楣上白幡低垂,在晨风中簌簌作响,像是招魂的鬼手。隐隐约约还能听到里面传出阵阵哭声,张铁牛只觉呼吸一滞,脚步踉跄着往前冲。推开木门,一股浓重的檀香味扑面而来,堂屋中央,一口漆黑的柏木棺材赫然入目。 双腿再也支撑不住身体的重量,张铁牛 “扑通” 一声跪倒在地,膝盖重重磕在青砖上。这时,满脸泪痕的舅母从里屋蹒跚而出,抽泣地说道:“莲儿她…… 昨日寅时去了……” 话音未落,张铁牛只觉眼前一黑,昨夜婚宴上表妹那声 “劳烦表哥照应爹娘” 突然在耳边炸响,泪水不受控制地夺眶而出,随后便将昨晚自己遇见的怪事说了一遍。 没等他们回过神来,张铁牛已经甩开舅母拉扯的手,跌跌撞撞冲了出去。按照昨晚的一幕,他一路狂奔,转过三道山梁,到邻村找到那户人家,惊愕的发现,这户人家的公子也在不久前因病离世了。直到现在他才相信昨晚遇见的一切都是真的,表妹和这个男子在地府结为夫妻了。 张铁牛望着樊家灵堂里摇曳的长明灯,喉头哽咽得说不出话。他攥着衣角,将昨夜自己的遭遇也对他们说了一遍。原以为这番说辞会掀起更大的悲痛,却见樊家老父枯瘦的手指紧紧攥住灵牌,浑浊的泪水砸在供桌上:“好,好啊... 我儿在下面终于有人作伴了。” 一旁的妇人泣不成声却嘴角带笑,像是卸下了千斤重担。

回到舅舅家时,日头已西斜。老夫妻俩守着表妹的灵位发呆,张铁牛话音未落,舅舅佝偻着背,颤抖的手抚过坟头新刻的 “樊氏儿媳”,浑浊的老泪顺着皱纹沟壑蜿蜒而下,哽咽说道:“好... 好啊... 我苦命的女儿,终于有了归宿。” 两家人聚在一起说起此事,无不啧啧称奇。樊家母亲哽咽道:“娃儿们在地府都拜过堂了,这是老天爷牵的红线啊......” 张铁牛的舅母颤巍巍应下道:“就按亲家说的,让他们在地下做对长久夫妻。”樊家父母含泪道:“既是天赐良缘,就合葬一处吧。” 此后,张铁牛将舅舅舅母接到家中,每日尽心照料。那柄杀猪刀依旧别在腰间,只是再也没见过诡异之事。每逢清明,他都会带着祭品,去表妹与樊家公子的合葬墓前祭扫,青烟袅袅中,仿佛又听见表妹轻声道谢。

|